クール・ネット東京の「省エネ診断」で、CO₂も光熱水費もカット!

ここ数年夏の平均気温は過去最高を記録し、「地球沸騰化」の時代を迎えています。気候変動対策は待ったなし、さらにエネルギー価格も高騰する中、家庭でも企業でも省エネの重要性が増しています。東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)では、省エネ・創エネに取り組む都民や都内の中小事業者に対して様々な助成・支援を行っています。その中でも、中小規模事業所が省エネに取り組むための第一歩となる「省エネ診断」について、クール・ネット東京の米田さんにお話を伺いました。

お話をしてくれた人

米田良平さん

(東京都地球温暖化防止活動推進センター 温暖化対策推進課 省エネ推進チームリーダー)

中小規模事業所の注目を集める「省エネ診断」とは

―クール・ネット東京の「省エネ診断」は、どのような目的で、どんなサポートを提供しているのでしょう?

都内の産業・業務部門からのCO₂排出量は、その6割が中小規模事業所によるものです。約63万もの中小規模事業所が省エネを推進すれば、地球温暖化の防止に大きな効果があります。ただ、中小規模事業所では、省エネ対策のノウハウや資金が不足しているケースが多々あります。

クール・ネット東京の省エネ診断では、都内の中小規模事業所を対象に、エネルギー管理士などの資格を持つ技術専門員が直接お伺いして、エネルギーの使用状況などを診断し、省エネ対策のご提案やアドバイスを行っています。診断はすべて無料です。

―年々、申し込みが急増しているそうですね。省エネへのニーズが高まっているのでしょうか?

この10年弱でお申し込みは2倍近くまで達しています。省エネ設備に改修する企業が増え、改修のための助成金を申請する際に、省エネ診断の受診が要件になっていることが背景の一つにあります。また、エネルギー価格が高騰する中で、経費削減の目的から、設備の改修だけでなく運用面における省エネのヒントを得たいというニーズもありますね。

専門家によるテーラーメイドの対策アドバイス

―具体的には、どのように診断されるのでしょうか?

大きく3つのステップで診断を進めていきます。まず、事業所に関する基礎情報を提供していただきます。毎月のエネルギー使用量や建物・設備に関する情報などです。

次に、技術専門員がこれらの情報をしっかり精査した上で、現地調査を行います。現地では、事業所の概況や操業状況、社内体制などをヒアリングするとともに、気温・照度・CO₂濃度の測定、設備の運用・保守状況のチェックを行います。空調や照明はもちろんですが、その他にも給湯・換気・冷凍冷蔵設備、パソコン、暖房便座など、幅広くチェックします。調査終了後に、省エネ対策のアドバイスや各種支援制度の説明、質疑応答や意見交換を行います。全体で90分から120分程度を要します。

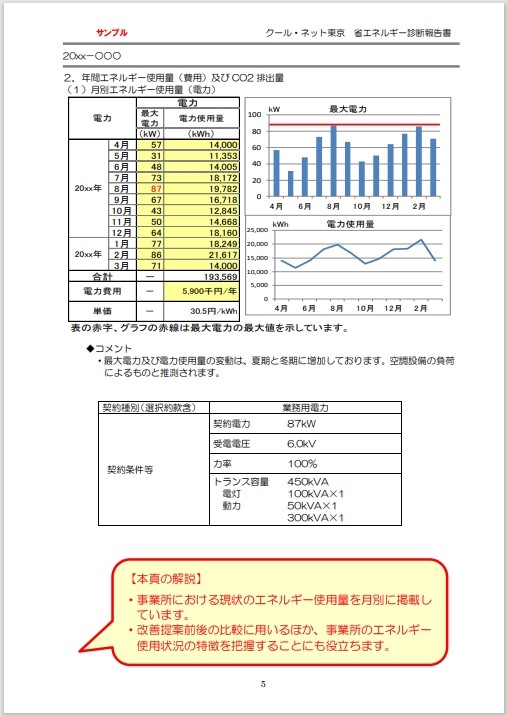

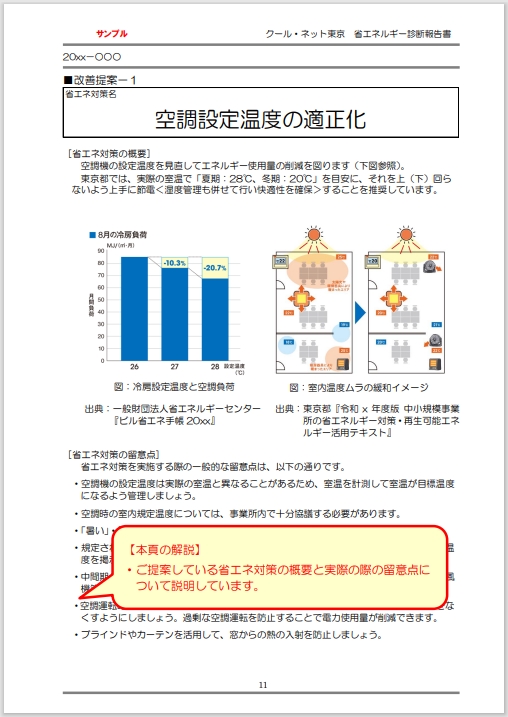

その後、省エネ診断報告書を郵送します。診断書では、電気・ガス・水道の月別使用量の現状を表やグラフで見える化した上で、省エネに向けた運用改善・設備改善の両面から対策・アドバイスをご提案し、対策後の省エネ効果(CO₂排出量・光熱水費の削減量の試算など)をまとめています。

―技術専門員の方々は、実際どのようなアドバイスを行っているのでしょうか。

設備の運用面では、空調や給湯、冷凍冷蔵設備の設定温度や運転時間、パソコンの明るさ設定の見直しなど、事業所の稼働状況に応じた提案をしています。設定温度を何℃緩和すれば、CO₂排出量や光熱水費がどれくらい削減されるといった試算を提示するなど、実務的なアドバイスを行っています。診断後、技術専門員の指導のもとで実際に改善に取り組む「運用改善技術支援」を無料で受けることもできます。

設備改善の面では、より高効率な空調や照明設備に更新した場合の費用とともに、投資回収期間なども提示し、事業所が実際にアクションを進めていけるような情報を提供しています。また、他社における良い取組事例も共有すると、皆さん関心を持ってくださいますね。

省エネ効果だけでなく、社内の意識向上も

―実際に省エネ対策を進める上で、カギになることはありますか?

設備の運用を変えるといった細かいアクションの積み重ねも大事ですが、同時に、組織のトップが積極的に省エネ・脱炭素化に向けて旗振りをすることがカギを握ります。省エネ診断の現地調査に際しても、できるだけ上層部の方にも入ってもらうようにお願いしています。

―省エネ診断を通じて、事業所にどのような変化がありますか?

省エネ診断の提案を踏まえて、太陽光パネルの設置など様々な対策を行った結果、年間の電気代が半減した事業所もありました。また、診断後に従業員から省エネのアイデアが出てくるなど、省エネに対する社内の意識やモチベーションが上がったという声もいただいています。ある保育園では教室を使用していないときに消灯する対策を始めたところ、園児たちが積極的に取り組んでいるそうで、次世代の子どもたちの教育にもつながっていることを、非常に嬉しく思いました。

多様なニーズに対応する省エネ診断に

―今後に向けて、力を入れていく取組はありますか?

年々申し込み件数が増えていることもあり、より効率的・効果的に省エネ診断を行っていきたいです。令和6年度には、ウェブ上で手軽に省エネ効果を測ることができる「省エネ診断ナビ」を開発しました。診断対象設備が限定的だったのですが、今年度は現地で行う省エネ診断と同等の対象を診断できるよう、機能向上に取り組んでいきます。

―米田さんとしては、今後どのようなことを実現されたいですか?

省エネ診断を受診する事業所には、様々なニーズがあります。設備改修の助成金申請の一環で受診する事業所もあれば、設備の運用面で省エネ対策を進めたい事業所もあります。現在は、運用改善と設備改善の両方について一括で診断を行っていますが、将来的には運用改善コースと設備改善コースに分けていけば、各事業所のニーズにあった利用しやすい制度になるかもしれません。

また、個人的な思いとしては、診断後のアフターフォローにさらに力を入れていきたいと考えています。現地での改善実施の支援や効果測定などを拡充し、脱炭素に向けて専門員と二人三脚で行う伴走型の支援を実現できたらいいなと思っています。そのためにも、技術専門員の人員確保やAI技術なども活用したより効率的な調査にも取り組みたいです。

―最後に、省エネ診断に関心のある皆さんへメッセージをお願いします。

省エネ対策は、空調や照明など細かくて地味な取組が多いですが、塵も積もれば山となるで、やがては脱炭素や経費削減に大きな効果をもたらします。私たちの省エネ診断では、長期的な効果も示しながら、複数年にわたって取り組んでいけるよう提案をしています。

省エネ対策を自社だけで抱え込まず、ぜひ私たちのような外部の組織を活用してほしいです。外部の専門家の目が入ることによって、これまで見落とされていた省エネ対策や、省エネ機能の有効利用などに気づくきっかけとなります。また、外部の組織が入るからこそ、社内を変えていく後押しにもなります。省エネ診断を通じて、一緒に脱炭素化を進めていきましょう。