水環境

東京湾や河川の環境改善のため、東京湾沿岸域の底層溶存酸素量の実態把握、衛生指標細菌の分布と発生源推定、地下水の流動実態把握や揚水の影響などに関する研究を行っています。その他に、都内河川に侵入した外来付着珪藻に関する調査研究などを行っています。

主要研究課題

1.東京湾沿岸域における底層環境改善に関する研究

東京湾に流入する窒素やりんなどの栄養塩類の負荷量は、下水道の整備や事業場の排水規制など様々な取り組みにより減少してきました。しかしながら夏季を中心に植物プランクトンの異常増殖(赤潮)が未だに頻発し、底層では深刻な貧酸素状態が引き起こされ、無生物地域の拡大が懸念されています。こうした東京湾の底層環境の改善に向けて、成層化や貧酸素化の実態把握、底泥における溶存酸素消費の抑制などに関する調査・研究を行っています。

2.都内河川における衛生指標細菌の発生源の推定に関する研究

東京都内では、下水道の普及に伴い河川の水質環境の改善が進み、有機汚濁の指標であるBOD(生物化学的酸素要求量)の環境基準達成率はほぼ100%となっています。

一方で、ふん便汚染の指標である大腸菌数については基準値を超過する河川が散見され、その原因究明が課題となっています。当研究所では、大腸菌数が高濃度となる地点や時期を把握するための現地調査、大腸菌の由来を判別するための遺伝子解析などにより、河川における大腸菌の発生源の推定に取り組んでいます。

特定酵素基質寒天培地で培養した大腸菌

(写真右 青色のコロニー)

3.東京における地下水の実態把握に関する研究

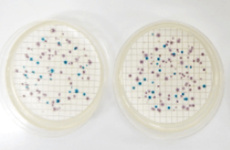

揚水の地盤沈下への影響

地下水は井戸によって地中の帯水層(砂礫層などの透水性の高い地層)から汲み上げられます。地下水が汲み上げられた帯水層は周辺の地層から徐々に水を絞り出し収縮します。汲み上げられる量が少なければ地層も元に戻りますが(弾性変形)、大量に汲み上げられると地層は萎んだままとなり(塑性変形)、かつての高度経済成長期のような地盤沈下を引き起こしてしまいます。

当研究所では、東京大学と共同研究を行い、どの程度地下水を汲上げると地盤沈下が起こってしまうのかを予測するモデルの構築に取り組んでいます。

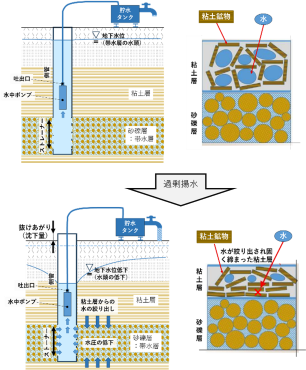

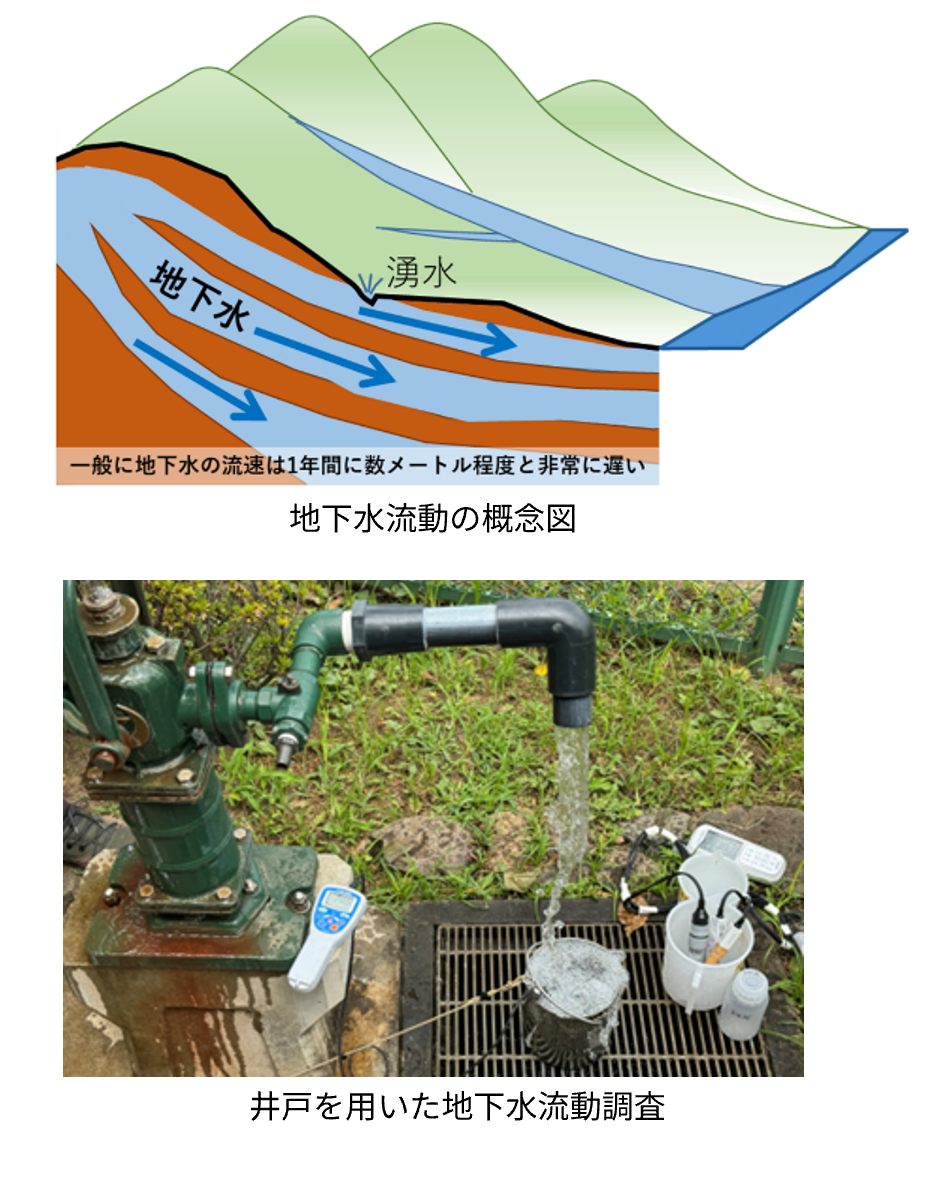

地下水流動に関する研究

東京では、過去に甚大な地盤沈下を経験しましたが、揚水規制の効果により現在は沈静化しています。

一方、災害時利用等、地下水の社会的ニーズは多様化しており、持続可能な地下水の保全と利用を推進するためには、地下水の流動状況の把握が求められています。また、東京の地下は、多様な地質構造をしており、地下水流動は非常に複雑であると言われています。

そこで、筑波大学と共同研究を行い、水文学的アプローチから地下水流動系の解明に取り組んでいます。

4.森林保全の地下水涵養に及ぼす影響に関する研究

荒廃した森林を適切に管理することで、森林が本来持っている洪水調整や地下水源涵養機能は回復すると考えられます。しかし、実際にそうであるのか、どの程度効果があるのかを測定した事例は少ないのが現状です。本研究では、この効果を評価するため、東京都農林総合研究センターとの共同研究により、東京都日の出町にある試験林において水文観測を行い、沢の流量変化を測定しています。

5.外来付着珪藻の繁茂に影響する環境因子に関する研究

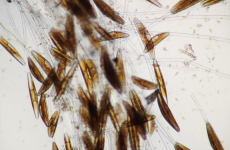

河川には藻類や水生昆虫や魚など様々な生物が生息しています。しかし、元々は日本に生息していなかった外来種と言われる生物が入り込み定着してしまうことで、その地域に住む在来の生物の生息環境を壊してしまうといった可能性が懸念されています。本研究では、多摩川への侵入・定着が確認されている北米原産の大型付着珪藻、ミズワタクチビルケイソウ(Cymbella janischii)について、その繁茂に影響する要因の探索を行っています。

Cymbella janischiiの群体

技術支援

1.水生生物調査研修

都及び区市町村の職員を対象として当該研修を年2回実施しています。オンライン講義では河川環境に関する基礎知識や水生生物の分類方法などに加え、水生生物調査の手順、河川内での安全な作業のための注意事項などについて説明を行います。実習では都内河川において、河川の観察、水生生物の採取、現場記録などを実際に体験し、調査の際に必要となる技術を習得します。研修により水生生物調査の理解を深めることで都及び区市町村の職員が水環境に関する知識及び技術を継承し、環境行政を円滑に執行するための支援を行っています。